DOTTORATO IN AGRICOLTURA, AMBIENTE E BIOENERGIA - XXXVI ciclo (2020-2023)

(https://sites.unimi.it/dottorato_aab/)

ARCHAEOAGRONOMY AND ARCHAEOMETRY:

RICERCHE ARCHEOLOGICHE E ARCHEOMETRICHE PER LO STUDIO

DEL PAESAGGIO AGRARIO, DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO NELL'ANTICHITÀ

Università degli Studi di Milano

Tutor:

Prof.ssa Gloria Olcese, L-ANT/10

Requisiti di accesso:

- Laurea magistrale di ambito umanistico (Archeologia, Storia, Antropologia, Scienze per la conservazione e la Diagnostica dei Beni Culturali);

- Laurea magistrale su temi di ambito scientifico (agraricoltura, ambiente, biotecnologia).

Lauree in altre discipline saranno sottoposte a valutazione preliminare da parte di una commissione.

Introduzione

Per lungo tempo, gli storici e archeologi che si sono occupati di produzione, agricoltura e commercio nell'antichità hanno dovuto far riferimento a fonti scritte incomplete e distorte o semplicemente a interpretazioni errate. Oggi, un approccio multidisciplinare ci consente di scandagliare più nel profondo le trasformazioni del paesaggio agrario e di ricostruire con maggiore precisione sia la produzione che il commercio antichi.

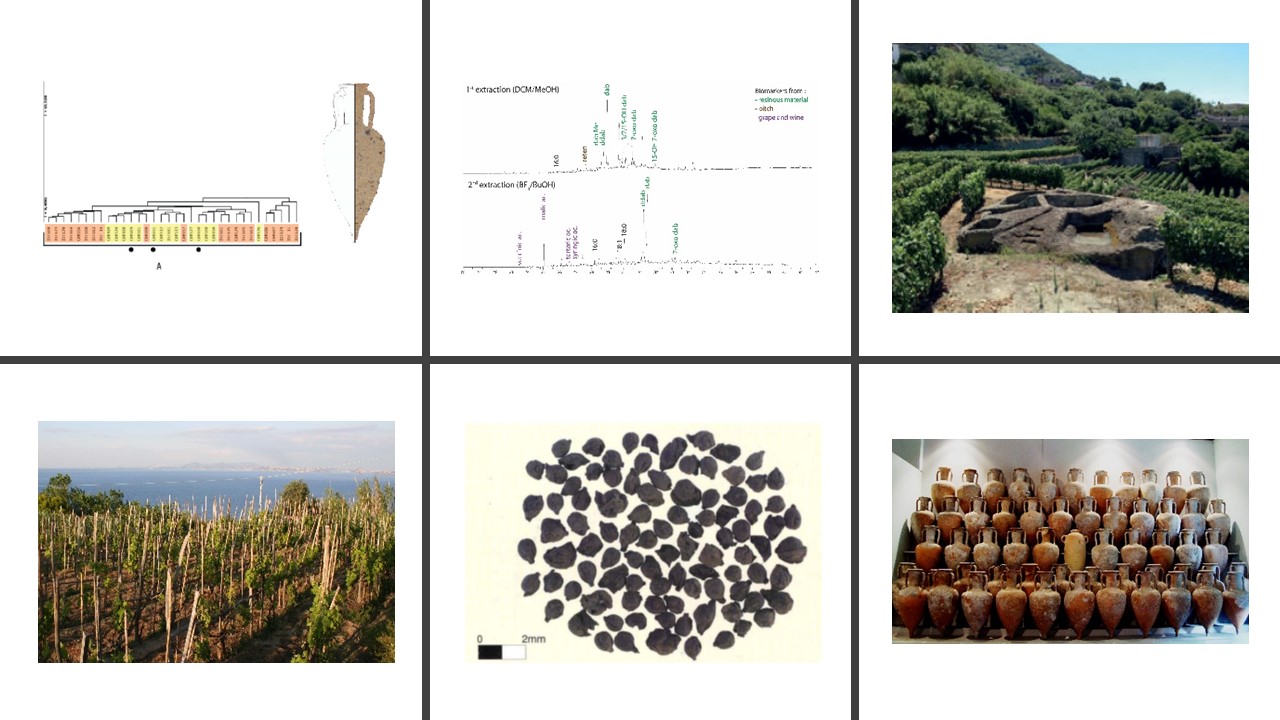

Lo scopo di questa linea di ricerca è proprio quello di incoraggiare studi multidisciplinari sul paesaggio agrario, sulla viticoltura e sul vino nell'antichità, sulla produzione e sulla circolazione dei cibi e dei loro contenitori.

Si farà riferimento a diverse discipline - archeologia, archeobotanica, archeometria (per esempio l'archeologia molecolare o le analisi biochimiche) - che hanno fornito importanti contributi e risultati significativi per l'interpretazione della produzione e del commercio antichi.

Il focus dell'indagine è la trasformazione in atto nel paesaggio agrario. Si mira inoltre ad indagare le strutture e gli strumenti per la produzione del vino, che sono stati finora poco studiati, come i palmenti rupestri.

Altro oggetto di ricerca sarà il commercio di prodotti alimentari nell'antichità, combinando metodi archeologici e di laboratorio, come gli studi di determinazione di origine dei recipienti ceramici facenti parte del carico dei relitti o rinvenuti nei siti di consumo.

Questo approccio multidisciplinare rappresenta un importante progresso per la nostra comprensione della tecnologia e dell'economia nell'antichità.

I progetti di ambito archeologico attualmente in corso in Italia, in particolare in Campania (a Ischia, Pompei, Cales, Capua), Lazio (Ostia e Roma) e Sicilia, offrono la possibilità di condurre studi multidisciplinari su temi innovativi di ricerca.

Materiali e metodi

La linea di ricerca mira a raggiungere gli obiettivi prefissati mediante l'uso integrato di metodi archeologici e archeometrici.

I passaggi principali sono:

- ricerca sul campo sul paesaggio agrario;

- scavi archeologici nell'area di Ostia (Roma);

- strudio dei reperti archeologici dai depositi scavati;

- studio delle ceramiche provenienti dai diversi contesti oggetto di studio (anfore, ceramica da cucina...); anche attraverso analisi chimiche e mineropetrologiche (XRF e al microscopio polarizzatore) per ricondurre i contenitori agli specifici siti di produzione;

- analisi di laboratorio sui residui conservati nelle ceramiche e sulle superfici pavimentali archeologiche (gascromatografia-spettrometria di massa, GC-MS, o analisi del DNA antico) col fine di ricavare informazioni sui prodotti lavorati (vino, olio, cibo...);

- identificazione delle relazioni genetiche tra i vinaccioli di varietà moderne e quelli rinvenuti in contesti archeologici, mediante confronto morfologico e molecolare, utile alla ricostruzione dell'antico paesaggio agrario.

Tra le diverse attività, la linea di ricerca include la partecipazione a corsi di formazione avanzati, insegnamenti e seminari di livello superiore, ognuno su temi specifici.

Programmazione

I anno - Ricerca bibliografica. Indagini sul campo nelle aree/nei siti di interesse del progetto. Campionamento per le analisi di laboratorio. Apprendimento delle nuove metodologie legate alle attività della linea di ricerca e relativa applicazione sui materiali (ceramica, vite...).

II anno - Continuazione delle ricerche sul campo nelle aree/nei siti di interesse. Analisi dei dati preliminari raccolti.

III anno - Elaborazione critica dei dati raccolti negli anni precedenti. Preparazione tesi. Discussione finale.

Bibliografia di riferimento

1) J.-P. Brun, N. Garnier, G. Olcese (a cura di), A. Making Wine in Western-Mediterranean, B. Production and the Trade of Amphorae: some new data from Italy. Panel 3.5. Proceedings of the 19th International Congress of Classical Archaeology (Cologne - Bonn, 22 - 26 May 2018).

2) G. Olcese (a cura di), Immensa Aequora Workshop Ricerche archeologiche, archeometriche e informatiche per la ricostruzione dell’economia e dei commerci nel bacino occidentale del Mediterraneo (meta IV sec. a.C. - I sec. d.C.). Atti del convegno (Roma 24-26 gennaio 2011), Roma 2013 (Immensa Aequora 3).

3) A. Ciacci, P. Rendini, A. Zifferero (a cura di), Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio. Dalle tecniche dell’indagine archeologica alle prospettive della biologia molecolare, Borgo San Lorenzo 2012.

4) M. Jones, Cacciatori di molecole, Roma 2005.

5) B. Biagini, G. De Lorenzis, S. Imazio, O. Failla, A. Scienza, Italian Wild Grapevine (Vitis vinifera L. subsp. sylvestris) Population: Insights into Eco-geographical Aspects and Genetic Structure, Tree Genetics & Genomes 5, 2004, pp. 1369–1385.

6) J.-P. Brun, Le vin et l’huile dans la Mediterranee antique : Viticulture, oleiculture et procedes de fabrication, Paris 2003.

7) O. Failla, G. Forni, Alle radici della civiltà del vino in Sicilia. Atti del Convegno "Alle radici della Civiltà del vino nel Mediterraneo: 3000 anni di storia" (Menfi, 6 luglio 1996), Menfi 1999.

8) R. P. Evershed, Organic Residue analysis in Archaeology: the Archaeological Biomarker Revolution, in Archaeometry 50, 6, 2008, pp. 895-924.

9) N. Garnier, S.M. Valamoti, Prehistoric wine-making at Dikili Tash (Northern Greece): Integrating residue analysis and archaeobotany, JASc 74, 2016, pp. 195–206.

10) A. Scienza, O. Failla, Circolazione varietale della vite nel Mediterraneo: lo stato della ricerca, in G. M. Di Nocera, A. Guidi, A. Zifferero (a cura di), ArcheoTipico: l'archeologia come strumento per la ricostruzione del paesaggio e dell'alimentazione antica, Firenze 2016, pp. 13-30 (Rivista di Storia dell'Agricoltura 1/2).

Per le modalità di immatricolazione e il relativo bando si rimanda al sito Unimi:

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/corsi-di-dottorato-phd/aa-2020/2021-dottorato-agricoltura-ambiente-e-bioenergia